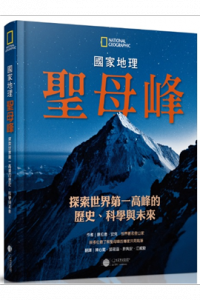

聖母峰

- 出版社:大石國際

- 頁數:304頁

- 出版日期:2015年09月24日

- 裝訂:精裝

- 規格:精裝/31*24cm/304頁

- Best Buy

作者介紹

- 康拉德‧安克Conrad Anker

The North Face Athlete Team隊長,技術登山名家, 曾攀登美國阿拉斯加、南極洲、智利巴塔哥尼亞高原、加拿大巴芬島,以及南亞的各大山峰。1999年,他率先找到了英國傳奇登山家喬治‧馬洛里的遺骸,確認那就是1924年死於聖母峰的勇者。在後來的2012年紀念遠征之旅,安克率領國家地理學會與TheNorth Face共同贊助的隊伍,重新踏上近50年前的歷史性遠征行動,也就是1963年由國家地理學會贊助、首度由西稜成功登頂的美國登山隊路線。安克畢業於美國猶他大學,現為美國野生保育協會(Conservation Alliance)、羅威爾西藏基金(Rowell Fund for Tibet)以及蒙大拿州立大學領導力學院理事,並擔任亞歷克斯‧洛威慈善基金會副理事長。現與妻子和三個兒子定居蒙大拿州博茲曼市。

- 湯瑪斯‧洪賓Thomas Hornbein

西雅圖華盛頓大學退休教授,專長麻醉學、生理學及生物物理學,也是1963美國聖母峰遠征隊的一員。他和威利‧安索德搭檔,以阿爾卑斯式攀登策略,沿著凶險的西稜登上峰頂,為登山史寫下新的一頁。他們在攀登途中,行經一處颳風下雪的蝕溝,後來命名為「洪賓雪溝」,以紀念他的功績。

內容簡介

★美國亞馬遜書店讀者4.5顆星評價

★不論你是想了解聖母峰的歷史故事、科學知識、今昔之比,還是研究它的傳統與現代登山路線。本書將帶你全面認識這座全球最知名的山峰。

★彙集了大量資料、精采故事、詳實地圖和珍貴照片,帶領讀者充分探索這座宏偉山峰的永恆魅力。

★細數聖母峰的人文與民族、地質與氣候,歷年來的登山數據與豐功偉績,以及各種悲慘遭遇。

◆專業推薦◆

江秀真 全華人女性首位完成聖母峰南北兩側路線登頂

高銘和 1996臺灣聖母峰遠征隊領隊

這三個字,代表的不僅是地表高度的極限,也是人類冒險精神的極致。

這三個字,喚起的除了挑戰極限的欲望,還有保護當地脆弱生態系的熱情。

美國聖母峰遠征隊在國家地理學會的贊助下,於1963年前往喜馬拉雅山,登上岩石和冰雪組成的8850公尺巨峰,成為第一支成功登上聖母峰的美國登山隊。其中兩名隊員從地勢險惡的西稜路線登頂,創下世界首例。

為了紀念美國遠征成功50周年,國家地理學會精心製作《聖母峰》一書,以最完整的資料和圖片,探索這座世界第一高峰的歷史、科學和未來。集結動人故事、詳盡地圖、精采的插畫,和從未出版過的檔案照片,編輯成這一部豪華鉅作。

序言作者湯瑪斯‧洪賓醫師是1963年遠征隊成員,曾從西稜登頂聖母峰。這條路線必經的一處雪溝就是以他為名。本書提綱挈領的第一章,由康拉德‧安克執筆;安克是2012國家地理學會與The North Face贊助的紀念遠征隊隊長,率隊重訪1963年的歷史性路線。全書文字和照片由數十位聖母峰專家提供;他們攀登、研究、拍攝這座世界最著名的山峰,通過了聖母峰的諸般考驗,探求站上世界之顛的深遠意涵。

這些專家訴說令人心馳神往的精采故事,記述驚人的地質作用如何將聖母峰推上全球最高點,介紹聖母峰的三個壁面與形形色色的人文地理景觀,見證當地雪巴人堅毅的精神,以及遠征任務的成功與哀愁。

作者群以細膩深刻的筆觸敘述個人切身體驗,與先進的科學研究成果,搭配國家地理學會攝影師一張張令人屏息的照片,聖母峰的萬變與不變盡在眼前,展現出永恆的驚人魅力。

編輯推薦

聖母峰的無盡呼喚

湯瑪斯‧洪賓

2012年春季,國家地理學會和The North Face聯合贊助「聖母峰遠征紀念之旅」(Legacy Expedition to Everest)。和當時另一支由艾迪鮑爾(EddieBauer)公司贊助的登山隊一樣,紀念遠征隊的目標,是重訪半世紀前美國聖母峰遠征隊(AMEE)1963年的路線;成員分別從南坳和西稜兩線上山,預計在峰頂會合後,西線隊伍繼續循我和威利‧安索德(WilliUnsoeld)當年的路線,從南線下山。結果,南線隊伍遇上兩次天氣尚可的短暫空檔,趁著其中一次按計畫走完全程。不過,西稜方面因為落石太多,加上雪況惡劣,太過危險無法攀登。2012年的情況其實很常見;過去半世紀以來,約有60支隊伍嘗試走西線攻頂,成功率大約一成,途中死亡的機率和成功登頂不相上下。

《聖母峰》這本書紀念美國遠征隊首次登頂50週年,以及艾德蒙‧希拉瑞(Edmund Hillary)和丹增諾蓋(Tenzing Norgay)登頂60週年,他們兩位是最早登上聖母峰的人。本書由國家地理學會出版,可說再適合不過;國家地理學會不僅是1963美國聖母峰遠征隊的主要贊助者,學會成員巴瑞‧畢紹普(Barry Bishop)也參加了當時的遠征,並擔任攝影。他左頁這張照片拍到的兩個小小人影,就是走在西肩(West Shoulder)稜線上的安索德和我。充滿未知魅力的聖母峰在前方巍峨聳立,顯得我們十分渺小。這個畫面在我看來,正詮釋了這趟西稜冒險的精髓:享受未知。

聖母峰的意義:難以抗拒的呼喚

康拉德‧安克

我們追求的不是個人的榮耀,而是人類戰勝自然、突破自我極限的集體榮耀。─英國陸軍上校約翰・杭特爵士(Brig. Sir JohnHunt),1953年英國聖母峰遠征隊隊長

2012年5月26日,我從聖母峰頂俯視三條雕鑿喜馬拉雅山的冰川。過去九個半小時,我在近乎完美的天候中攀登東南稜(Southeast Ridge)。這裡海拔8850公尺,是地球的最高點,整個世界都退居腳下。東邊魁偉的康雄冰川(Kangshung Glacier)把冰磧往西藏方向推動,刻蝕出許多小小的冰蝕湖。北側的絨布冰川(Rongbuk Glacier)看似穩固,但我知道它其實正以非常緩慢的速度移動。望向南方和西方,坤布冰川(Khumbu Glacier)沿喜馬拉雅山南側傾瀉而下,供應尼泊爾和印度居民賴以為生的水源。我腳下的冰雪最後可能融化匯入恆河,緩緩流向孟加拉灣和印度洋。或許同樣的水日後經由循環,又會回到喜馬拉雅山上,展開周而復始的重生之旅。

站上地球最高峰,才知道自己的渺小。我氧氣不足、存糧耗盡、無法進食、焦慮不安。這是個危險的地方,但站上世界之巔象徵著非凡的意義,我也有機會從宇宙的尺度來體驗時間。在峰頂的半個鐘頭裡,我的思緒圍繞著聖母峰,想著這座山如何形成、它對全人類的重要性,以及我與它的情感連結。這是我第三次有幸站在這世上獨一無二的位置。

人類衡量時間的標準,以自己短暫的生命長度為框架,頂多考慮到人類歷史的長度。我們把時間擬人化,彷彿人類的經歷是唯一的衡量標準。我們被告誡要活在當下,但是在這座世界頂峰的高處,時間是借來的,磨蹭太久就會沒命。身處險境的時候,時間就是一切。這種迫切感成了一面稜鏡,讓我們透過它審視自己居住的地球。在生命的偉大藍圖之中,我們的位置何在?聖母峰亙古不變的宏偉,彰顯出人類的存在是何等渺小。站在峰頂,我的目光可以穿過對流層,直達或藍或紫的無垠宇宙,腳下的岩石已有數千萬年的歷史,被漂浮在地函上的薄薄地殼推上雲霄,再由重力雕琢成今天的樣貌;我在這裡,思索自己在宇宙中的位置,感覺微不足道。早在我們開始登山之前,山似乎就已經征服了我們。人類短暫的生命結束後,山還會長久存在下去。這種無堅不摧的力量,彷彿是一塊空白畫布,讓我們在上面盡情揮灑探索的熱情,並且在過程中測試人類的極限。

難以抗拒的呼喚

數千年來,生活在聖母峰庇蔭下的居民稱這座山為「珠穆朗瑪」(Chomolungma)。聖母峰一直被人奉為心靈的殿堂。1849年,印度大三角測量計畫(Great Trigonometrical Survey)公布聖母峰的高度,才引起西方人對這座山的注意。測量結果確認,聖母峰是地表最高點。之後又過了一百多年,丹增諾蓋(Tenzing Norgay)和艾德蒙‧希拉瑞(Edmund Hillary)才在1953年5月29日登上峰頂。人類歷經八次遠征,犧牲了13人,才達成這個目標,抵達地球的「第三極」。這個探索史上的里程碑,象徵了陸域冒險的極致成就。我們在幾個世紀前就航行過七大洋,及時完成了山脈與河川的測繪,並在邁入20世紀之際,抵達地球兩極。現在,最後的終極里程碑也達成了。

人類初次登上聖母峰是在兩次世界大戰過後,當時大家亟需心靈上的安慰,攻頂成功不僅凝聚、鼓舞人心,更象徵人類挑戰自身最大潛能的企圖心。雪巴人丹增諾蓋出生在聖母峰的庇蔭之下,紐西蘭人希拉瑞則是極具熱忱的養蜂人和登山家;一位是東方人,一位是西方人,雙方聯手完成這項深具歷史意義的登山任務,象徵東西方進入合作的新紀元,也代表殖民統治的時代已經過去。時代正在改變,聖母峰正是這項改變的見證。

美國聖母峰遠征隊的成就遠遠超過我們想像。5月1日,吉姆‧惠特克(Jim Whittaker)與雪巴嚮導納旺貢布(Nawang Gombu)同行,成為第一位登頂聖母峰的美國人。三週後,另外四人也隨後登頂:路特‧傑斯塔(Lute Jerstad)和巴瑞‧畢紹普在5月22日下午3點多 ,成功從南線登頂。稍晚,威利和我在6點15分也登上頂峰。那是史上第一次有人從西稜登頂;途中經過一處,威利喜歡叫它「洪賓的雪崩陷阱」,現在通稱為洪賓雪溝(Hornbein Couloir)。我們後來從南線下山,趕上路特和巴瑞,最後四個人被迫在8500多公尺的地方,臨時露宿了一夜。我們能熬過那晚真的非常幸運,威利和我能完成橫跨喜馬拉雅主峰的創舉,也實在是老天眷顧。

人和山的關係不斷演變,我們會循新的路線攀登聖母峰,也是可以預見的發展。這種探索的本質,就是持續創造不確定性:我們首先找到夢想的目標,接著想辦法抵達山腳,最後再找出爬上山巔的途徑。一旦「征服」一座山(用個令人不悅的說法),下個挑戰就是開發新路線。到了這個階段,還會開始講究風格,或是不靠輔助氧氣攀登(特別是爬聖母峰的時候)。再演變到後來,又加入新的不確定性,例如從峰頂滑雪或跳傘下山,回去還趕得上晚餐時間。隨著人和山的關係日趨成熟,也必然會出現「商業導覽」式的登山活動,讓經驗不足但嚮往高山的人,也能體驗這種極限探險的滋味。這些演變都不是聖母峰獨有的現象,但只有在聖母峰,數量遽增的登山客,爭相尋求嚮導公司的協助,帶領他們爬上世界最高點。聖母峰被愛死了,只是死的不是聖母峰。

我必須承認,雖然1996和之後幾年發生過大型山難,但在2012年登山季的遠征紀念活動之前,我都還能說服自己,聖母峰登山客愈來愈多,由登山業者提供輔助、嚮導帶團上山,是合理、務實,無可阻擋的趨勢,跟其他登山勝地沒什麼不同。我相信經驗不足但身體強健的登山客,在嚮導的指引下攀登聖母峰,安全至少有一定保障。我覺得聖母峰登山新手增加,死亡率卻沒有提高,這一點很了不起;我認為這要感謝嚮導和業者的專業、細心與通力合作,例如在危險地段加裝固定繩,避免遊客一失足就不幸身亡。

我也相信,現在這些聘請嚮導公司服務的顧客,登山動機可能和我相去不遠。很久以前我就發現,攻頂的決心強烈與否,和登山動機似乎並無關聯,不論背後的動力是追求名利、想體驗天險美景,或單純想進行一次心靈探索,看看自己做不做得到。

1963年和現在最鮮明的對比之一,就呈現在馬克‧詹金斯(Mark Jenkins)對2012年遠征活動的描述(本書第七章),以及相關照片中:其中一張看似有條細細的黑線 ,是數百名登山客繫在固定繩上,沿著洛子峰壁(Lhotse Face)蜿蜒而上;另一張照片中,登山客多到像擠沙丁魚,排隊等著登上希拉瑞臺階(Hillary Step)。也許現在爬聖母峰最危險的事,就是人滿為患、大排長龍,有時要等上數小時。更讓我驚恐的是,想到這麼多人等在山上,不知何時會跟大自然的詭譎力量交會──可能是猛烈的暴風、或是大規模雪崩;這是攀登高山必須下承擔的風險。跟其他自然災害一樣:問題不是會不會發生,而是什麼時候發生。

我是美國中西部長大的平地人,13歲與山邂逅便一見鍾情。這份愛定義了我的人生──不只因為我身為一名業餘登山愛好者;這份愛影響我生活許多層面,包括我擔任醫生、研究員和教育者的職業生涯,包括我與家人相處、與豐富我生命的每個人共度的時光,也幫助我在逐漸變老的時候,還能保有幾分從容(希望是這樣)。少年時期,聖母峰只存在我的想像之中,從沒想過能親眼看見,更沒想過要去攀登。回頭展望這50年,我很慶幸出生在對的時間,有機會在聖母峰還只屬於我們的時候,參與這場偉大的探險。

那樣的聖母峰已成過去。現在的聖母峰人潮擁擠,社交熱絡的基地營和高山上的氛圍,都與我所認知的山完全相反。多數時候,我和這座垂直世界一直保持寧靜共處的關係,與志同道合的夥伴一同漫步其中。不過我也能理解,聖母峰為何吸引敢於接受挑戰的人;我們都懷著相似的熱情,追求夢想。就像這本書的標題一樣,讓我們翻到下一頁,和康拉德‧安克(ConradAnker)一起回應聖母峰的「呼喚」吧!

目錄

序言

聖母峰的無盡呼喚

湯瑪斯‧洪賓

第一章

聖母峰的意義

康拉德‧安克

第二章

聖母峰的誕生

大衛‧拉格森

第三章

聖母峰的人文

布洛頓‧柯本

第四章

聖母峰的自然

奧頓‧拜爾斯

第五章

聖母峰的登山者

伯娜黛德‧麥堂納

第六章

聖母峰的苦痛

布魯斯‧強生

第七章

聖母峰的一個登山季

馬克‧詹金斯

第八章

聖母峰未來

大衛‧布里希爾

書摘

聖母峰的意義:難以抗拒的呼喚

康拉德‧安克

我們追求的不是個人的榮耀,而是人類戰勝自然、突破自我極限的集體榮耀。─英國陸軍上校約翰・杭特爵士(Brig. Sir JohnHunt),1953年英國聖母峰遠征隊隊長

2012年5月26日,我從聖母峰頂俯視三條雕鑿喜馬拉雅山的冰川。過去九個半小時,我在近乎完美的天候中攀登東南稜(Southeast Ridge)。這裡海拔8850公尺,是地球的最高點,整個世界都退居腳下。東邊魁偉的康雄冰川(Kangshung Glacier)把冰磧往西藏方向推動,刻蝕出許多小小的冰蝕湖。北側的絨布冰川(Rongbuk Glacier)看似穩固,但我知道它其實正以非常緩慢的速度移動。望向南方和西方,坤布冰川(Khumbu Glacier)沿喜馬拉雅山南側傾瀉而下,供應尼泊爾和印度居民賴以為生的水源。我腳下的冰雪最後可能融化匯入恆河,緩緩流向孟加拉灣和印度洋。或許同樣的水日後經由循環,又會回到喜馬拉雅山上,展開周而復始的重生之旅。

站上地球最高峰,才知道自己的渺小。我氧氣不足、存糧耗盡、無法進食、焦慮不安。這是個危險的地方,但站上世界之巔象徵著非凡的意義,我也有機會從宇宙的尺度來體驗時間。在峰頂的半個鐘頭裡,我的思緒圍繞著聖母峰,想著這座山如何形成、它對全人類的重要性,以及我與它的情感連結。這是我第三次有幸站在這世上獨一無二的位置。

人類衡量時間的標準,以自己短暫的生命長度為框架,頂多考慮到人類歷史的長度。我們把時間擬人化,彷彿人類的經歷是唯一的衡量標準。我們被告誡要活在當下,但是在這座世界頂峰的高處,時間是借來的,磨蹭太久就會沒命。身處險境的時候,時間就是一切。這種迫切感成了一面稜鏡,讓我們透過它審視自己居住的地球。在生命的偉大藍圖之中,我們的位置何在?聖母峰亙古不變的宏偉,彰顯出人類的存在是何等渺小。站在峰頂,我的目光可以穿過對流層,直達或藍或紫的無垠宇宙,腳下的岩石已有數千萬年的歷史,被漂浮在地函上的薄薄地殼推上雲霄,再由重力雕琢成今天的樣貌;我在這裡,思索自己在宇宙中的位置,感覺微不足道。早在我們開始登山之前,山似乎就已經征服了我們。人類短暫的生命結束後,山還會長久存在下去。這種無堅不摧的力量,彷彿是一塊空白畫布,讓我們在上面盡情揮灑探索的熱情,並且在過程中測試人類的極限。

難以抗拒的呼喚

數千年來,生活在聖母峰庇蔭下的居民稱這座山為「珠穆朗瑪」(Chomolungma)。聖母峰一直被人奉為心靈的殿堂。1849年,印度大三角測量計畫(Great Trigonometrical Survey)公布聖母峰的高度,才引起西方人對這座山的注意。測量結果確認,聖母峰是地表最高點。之後又過了一百多年,丹增諾蓋(Tenzing Norgay)和艾德蒙‧希拉瑞(Edmund Hillary)才在1953年5月29日登上峰頂。人類歷經八次遠征,犧牲了13人,才達成這個目標,抵達地球的「第三極」。這個探索史上的里程碑,象徵了陸域冒險的極致成就。我們在幾個世紀前就航行過七大洋,及時完成了山脈與河川的測繪,並在邁入20世紀之際,抵達地球兩極。現在,最後的終極里程碑也達成了。

人類初次登上聖母峰是在兩次世界大戰過後,當時大家亟需心靈上的安慰,攻頂成功不僅凝聚、鼓舞人心,更象徵人類挑戰自身最大潛能的企圖心。雪巴人丹增諾蓋出生在聖母峰的庇蔭之下,紐西蘭人希拉瑞則是極具熱忱的養蜂人和登山家;一位是東方人,一位是西方人,雙方聯手完成這項深具歷史意義的登山任務,象徵東西方進入合作的新紀元,也代表殖民統治的時代已經過去。時代正在改變,聖母峰正是這項改變的見證。

近期迴響